「超シリアスで重苦しい映画よりも、むしろとことんおかしな映画を作ってやろう、と思いました」

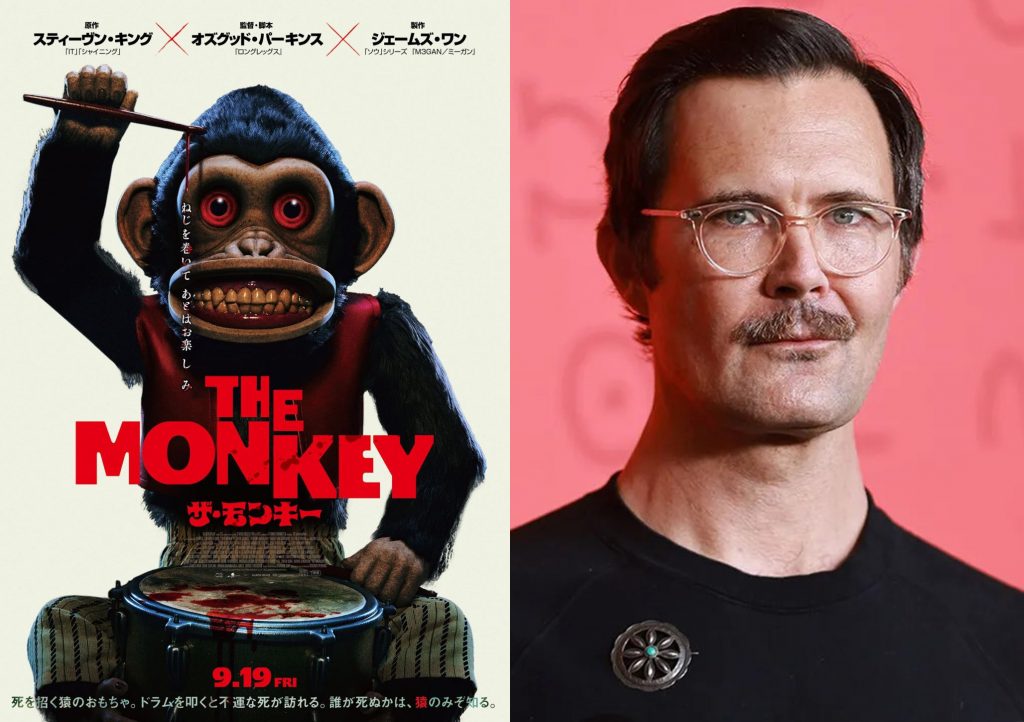

ねじを巻いたらあとはお楽しみ、猿がドラムを叩けば人が死ぬ……。いくら捨てても手元に戻ってくる謎めいた猿のおもちゃ、親の代から引き継いだその負の遺産に翻弄される双子の兄弟を描いた『THE MONKEY ザ・モンキー』(9月19日公開)。スティーブン・キングの短編小説「猿とシンバル」を原作に、猿がもたらす“突然の死”をエクストリーム且つポップに描き、原作者のキングをも「狂気の沙汰だ」と驚かせた一作だ。

本作を手掛けたのは、陰鬱さのなかにひねくれたユーモアをのぞかせた『ロングレッグス』のオズグッド・パーキンス監督。両親の悲痛な死を経験し、その心の傷を抱えていたパーキンス監督が本作でそのユーモアセンスを爆発させたのはなぜだったか? お話を伺った。

メイキング写真

――今回の作品、大笑いしました。原作小説からかなりアレンジされていましたね。

パーキンス監督:脚本を書くときは必ず自分の内側から湧き出るものがなければならないと思っているんです。経験的にも、スピリチュアルな面でもね。そこから膨らませていく。この物語の場合、私は登場人物たちに親近感を覚えました。彼らはとんでもない不運に見舞われて“死”に直面した人たちです。自分も似たような経験をしてきたので、彼らの状況や心情がとてもよく分かる。自分の経験からこの物語を描けるということに気付くと、原作を厳密な“ルール”として捉える必要がなくなるんです。小説で描かれていた事柄以上のものが自分の中に浮かび上がってきますからね。

――原作や監督の過去の作品と比べても、かなり笑いが多い作品になっていますが、こういったトーンになったのはなぜだったのでしょうか。

パーキンス監督:“人はいずれ死ぬ”というのは当たり前の事実なんだけれど、考えてみるととんでもなく不条理なことですよね。こうした状況をどう描くか考えたんです。「超シリアスで重苦しい映画よりも、むしろとことんおかしな映画を作ってやろう」と思いました。“人はいつか死ぬ、人生は有限である”という深刻なテーマを伝えるわけですから、ちょっとお砂糖をまぶして口当たり良く、冗談めかして伝えてみるのも悪くないでしょう? 飲み込み難いことをそのまま映画にするよりも、もう最初から嘘っぱちの物語を作ってしまった方がいい。そうして、“狂った不条理劇”のスタイルになったんです。

――色んなクレイジーな死に方が出てきますが、どのように発想していったのでしょうか。気に入っているものはありますか?

パーキンス監督:意識していたのは、現実世界ではあり得ないような死に方をさせるということでしたね。この作品で誰かに傷ついてほしくなかったので、コミックやカートゥーンのような、ちゃんちゃらおかしいものにしたかった。参考にしたのはバッグス・バニーやロード・ランナーとワイリー・コヨーテ、あるいはシンプソンズの「イッチー&スクラッチー」。私が目指していたテイストにぴったりでした。

モーテルのプールに飛び込んでとんでもないことになる女性のシーンはいちばん気に入っていますね。物理法則をガン無視していて、現実世界ではあり得ない。それがすごく面白かったんです。プラクティカルエフェクトを使った撮影なのでスタッフのチームワークが重要でしたが、これがこうなって、こうなって、こうなって……というリズミカルなドミノ倒しが絶妙にキマりました。スタッフ全員が同じ方向を向いて、同じようなユーモアのセンスで作り上げた、最高の例になったと思います。

――ひときわ凄まじい死に方をするチップ叔父さん役を監督ご自身で演じられていますね。どういう経緯だったのでしょうか?

パーキンス監督:やらない理由はないからやっちゃおう、という感じでしょうか。本当に幸運なことに、気の合う仲間たちと心から楽しい映画制作に携わることができているんです。そうした時間を過ごしながら、時々思わぬ出来事が起こって、それが自分だけでなく現場のみんなにとって特別な楽しみに変わることもあります。それが今回ではこの役を私が演じることだったんです。

――“みんないずれ死ぬ”という事実をふまえた上で、ロイス(主人公の母)が発する「踊りに行こう」というセリフがとても印象的です。これが作品の根底のメッセージになっているように思えます。

パーキンス監督:ふふふ(笑)。このセリフは「死ぬまでに一体何ができるだろうか?」という問いですね。死が待つ人生でどう行動すべきか? 死ぬのをただ待つのか? それとも、できる限りのことをして人生を最大限に楽しむのか?――ひとつのオレンジからできるだけ多くの果汁を絞りとるように。

ロイスの哲学は非常にシンプルで飾り気がなく、ありのままです。みんないつかは死ぬ。友達も、ペットも、他の親たちも、あなたも、みんな死ぬ。これを包み隠さず伝えることは、実はとても愛情深いことだと私は思います。誰かに素直な真実を伝えることは、とても温かい行為なのです。そして彼女がこの真実にどう反応するかというと、「何かをしよう」なのです。つまり“いきいきと生きよう”ということ。彼女はダンスの先生でもありますからね。ダンスを通して人生を謳歌しよう、というわけです。

――原作では猿がシンバルを持っているのに対し、映画ではドラムに変わっているのは権利上の問題だそうですが、大きさも全然違いますよね? 一般的な“シンバルを持った猿”のおもちゃよりかなり大きいサイズにしたのは何か理由があるのでしょうか。

(※“シンバルを持った猿”が『トイ・ストーリー3』に登場したためディズニーが権利を持っている)

パーキンス監督:いい質問ですね。小さなものだと、正直どう撮影したらいいのか分からなかったんですよね……。俳優たちが重みのない小さな猿をただ持っているだけでは、演技として説得力がないだろうし、どう見てもおかしくなってしまうと思ったんです。俳優がしっかり対峙できる、シーンの相手として成立する大きさが必要だったわけです。今回の猿はその点うまくいっていたと思いますね。

――これまでずっとホラー映画を手掛けていますが、ホラージャンルで創作することにどんな魅力を感じていますか。

パーキンス監督:ホラーはあらゆるものを内包しているから面白いんだと思います。観客は自分の感覚で作品をどう捉えるかを自由に決められるし、作り手としても探求できるものが無限にあります。オカルト、迷信、民俗学、妖精物語、存在の全て、特に死。死は、私たちが知っている――もしくは知らない、あらゆるものを内包する概念なんです。映画や物語で描かれる死は、私たち全員にとって現実でありながら、同時に完全に未知のものです。現実なのに、理解不可能なもの。実際に死に直面した経験がある人はそのことを知っています。そして古き良きホラー映画の名作たちは、壮大なドラマや印象的なビジュアルでそれを表現している――巨大なゴシック・スープとでも言いましょうか。それは無限の可能性と表現の自由を秘めていて、クリエイターにとって最高の舞台であり、観客の皆さんが求めるものでもあるのだと思いますね。

『THE MONKEY/ザ・モンキー』

9月19日(金)より新宿ピカデリー他全国ロードショー