「自分が大人の世界に足を踏み入れた頃、“大人はちゃんとしている”、“大人が作った社会にいれば安全だ”と思っていました。この事件が起こって、そうではないと分かったんです。社会には本当に悪が存在すると気付かされた」

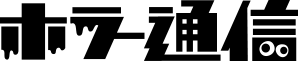

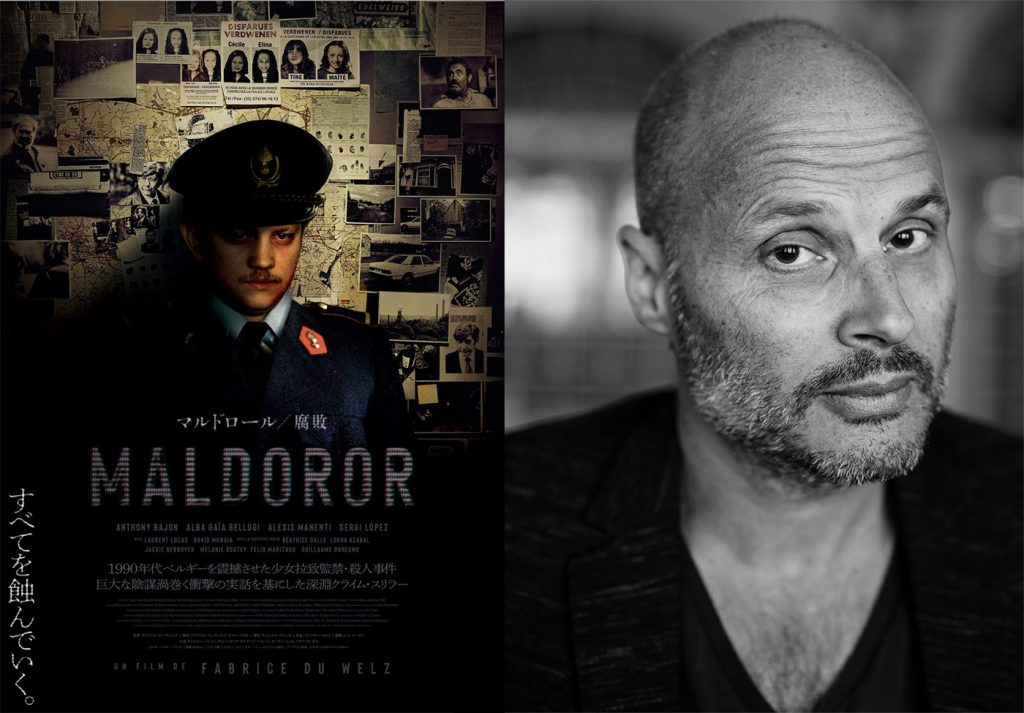

『変態村』『地獄愛』のファブリス・ドゥ・ヴェルツ監督が最新作『マルドロール/腐敗』(11月28日公開)で題材に選んだのは、1996年にベルギーで起こった“デュトルー事件”。少女が次々と拉致され、監禁の末に殺害されるという惨たらしい事件だ。

「この事件があった時、僕は20歳でした。子供から大人になるところで、善と悪や、社会における正義についてよく考えている多感な時期だったので、この事件のことはよく覚えています。父も母も友人も――社会全体がこの事件に注目していました。子供の通学上の安全を守ろうとか、色んなことがこの事件をきっかけに変わっていった。ベルギーだけではなく、フランスやヨーロッパ全土にも影響を与えたのです」

事件当時から映画化を構想していたという監督。創作意欲を掻き立てたのは、事件そのものでなく、事件を悪化させる要因となったベルギーの警察機構の機能不全だった。当時のベルギーには憲兵隊、自治体警察、司法警察が存在。3組織は統合が議論される中で敵対し、連携断裂の状態にあった。それにより犯人が野放しにされ、被害が拡大。凄惨な事件をよりおぞましいものにしてしまったのだ。

「大人が作った社会には嘘や腐敗があり、安全ではないと分かった衝撃がありました。警察機構同士の機能不全にショックを受け、それを映画にしたいと思ったのです」

そうした題材を描く上で、監督は自身の心情を注ぎ込むことができるキャラクターを作り上げ、主人公に据えた。事件に憤りを感じる若い憲兵隊員のポールだ。狂った環境によって狂気に飲み込まれていく主人公を描いてきた監督だが、本作の主人公は、どこまでも“狂わずにいる”ことで暴走していく。それゆえに、社会のそこかしこに潜む狂気が強烈に印象付けられる。

「メインキャラクターは、自分自身が事件を見ていた当時のような、“大人になりかけの若者”にしたかった。ポールの生い立ちは自分をモデルにしているわけではないけれどね。複雑な生い立ちを持った、ナイーブで正義感溢れる主人公が、真っ当に生きようとする。そんななかで“本当の悪”と出会い、孤独な戦いを強いられることになる。人間のいいところ、悪いところ、正義とはどういうものかを描きたかった」

「僕ももう50歳を過ぎていますし、何作か映画も撮ったうえでこの企画を実現することができたので、最初のインスピレーションから色んなことが変わりました。一番変わったのは、人間の魂、人間性を描きたいというスタンスになったことだと思います。10~20代の頃はシネマティックなものへの憧れが強かった。今はもう少し成熟して、人間のドラマに興味が出てきた。安全なはずの大人の世界に足を踏み入れたことによって、モンスターと対峙することになる若者の物語自体が、シネマティックだとも思います」

憲兵隊員のなかでも抜きん出て事件解決へのやる気を見せるポールは、危険な小児性愛者を監視する秘密部隊“マルドロール”に任命される。マルドロールを率いるのが、常連俳優ローラン・リュカ演じるヒンケル准尉だ。

「ヒンケルのキャラクターは少々複雑です。ポールと同じ精神を持った人間でしたが、ポールとは違う選択をした末の大人として描きました。最初は師匠のような存在として登場するんだけれども、大人の社会の掟、政治的な部分を表す存在になっていきます。そして、その政治的なものというのは、“嵐のあとでも生き残る”のです」

ホラー映画のファンであることを常々公言している監督。本作にはホラー映画的な描写はないものの、その愛は遺伝子として作品に組み込まれている。

「ホラーは僕の初恋ですね。近年のホラーはより商業的になっているし、退屈であんまり好きではないんだけれど。僕は映画に対してオーガニックなアプローチをしたいので、今回の作品ではホラーの要素は持ち込みませんでした。ショッキングなシーンは入れたくなかったし、人間ドラマとして感情移入してもらいたかったので。けれど、僕が『悪魔のいけにえ』に影響されたような雰囲気、その“心のシミ”みたいなものはこの映画にも入っているでしょうね」

『マルドロール/腐敗』

11月28日(金)より新宿武蔵野館ほか全国順次公開

注意

以下は、劇中で明らかになる主人公の特性と、それにまつわる最後のセリフに言及しています。新鮮な気持ちで作品を鑑賞されたい方はご注意ください。

劇中で、ポールには見たものを瞬時に記憶することができる特性(フォトグラフィックメモリー)があることが明らかになる。これが捜査に役立ち、物語を推し進めることになるが、このモチーフを取り入れたのはそれだけが理由ではないという。

「ポールの飛び抜けた記憶力は、彼のアークを描くために使ったモチーフなのです。僕自身もとても好きなセリフなのですが――最後にポールは「もう忘れた」と言います。本当は忘れていないけれど、わざわざ「忘れた」と言う。もう彼はこの事件の記憶を持っていたくないのです。それほどまでに彼にとってトゥーマッチな出来事だった。そんな彼の心情をあのセリフで描きたかったんです」

©FRAKAS PRODUCTIONS – THE JOKERS FILMS – ONE EYED – RTBF – FRANCE 2 – 2024

©︎Alina Andreea Grigorescu/Instagram:@alinaandreeagrigorescu