この記事は1年以上前に掲載されたものです。

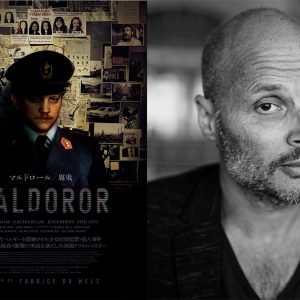

長編デビュー作『へレディタリー 継承』で衝撃的な“家族の崩壊”を描き、現代ホラーの頂点とまで評されたアリ・アスター監督。長編二作目となる『ミッドサマー』が2/21より公開となる。

本作は、白夜の村を舞台にした、恐怖の常識を覆す“明るいことが恐ろしい”前代未聞のスリラー。家族を不慮の事故で失った主人公ダニーは、恋人のクリスチャンや彼の友人らと共に、スウェーデンの奥地で開かれる“90年に一度の祝祭”を訪れる。太陽が沈まないその村は、美しい花々が咲き誇り、村人たちはみな親切で、楽園のような場所だ。しかし、次第に不穏な空気が漂い始め、妄想やトラウマや恐怖がダニーの心をかき乱していく――。『へレディタリー 継承』同様に全編に伏線を張り巡らさせた緻密な脚本を、アスター自身が手掛けている。

独自の世界観を築き上げ、すでに多くのファンを獲得しているアスター監督が待望の初来日。まる一日かなりの数の取材をこなしていたという監督だが、疲れた顔ひとつせず、快くインタビューに応じてくれた。『へレディタリー 継承』にも絡めた自身の映画理論や、作品にリアリティを持たせる秘訣、ホラー映画の好みなども語ってくれている。『へレディタリー~』含めネタバレは無しだが、予備知識なしに映画を観たい方は鑑賞後に是非どうぞ。

――自分の身に起きたことを映画のアイデアにしているそうですが、そういった個人的な経験を“ホラー映画”の枠組みで描くのはなぜなのでしょうか。

アリ・アスター監督:「映画作家というものは、自分の体験からアイデアを引き出すほかに選択肢はないと僕は思っているんですね。『へレディタリー 継承』を作る前、僕は家族と難しい時期があり、そこで強烈な感情を感じていました。しかしそれをそのまま描くと、関わった人たちを傷つけることにもなる。ただ自分は色んな感情と格闘していたから、それをなんらかの映画にしたかった。そこで、“ホラー”というフィルターをかけることによって、自分のストーリーを映画として誠実に綴ることができると気付いたんです。デリケートな題材であっても、ホラーというフィルターによって自由が与えられる。たとえば他のジャンルだったら、「ダークすぎる」とか「希望がない」と思うようなことでも、ホラーというジャンルに於いては美徳になるんです。

『ミッドサマー』は恋愛関係の終焉、別れについての映画なんですが、このお話は最終的にカタルシスに向かって進んでいきます。なので観客にはエンディングでカタルシスを感じてほしいけれども、劇場をあとにして、時間が経つにつれて、そのことに対して違和感を感じてほしいとも思っています。僕は“有毒なカタルシス”というコンセプトに興味があって、『へレディタリー 継承』でもそれを模索してるんだけども、今回はそれをより深く、遊び心をもって模索しているように思います」

なにかわくわくできるような“画”が必要なんです

――監督の作品は、物語の始まりからは想像し得ないエンディングに着地する印象があります。

アスター監督:「『ミッドサマー』の場合は、ラストシーンのダニーの姿が頭の中にあった上でシナリオを書いていきました。『へレディタリー 継承』は、ツリーハウスのシーンまではイメージできていなかったけど、断片的なイメージがいくつかあって、それを組み合わせています。

映画を作るときに「大体こういう風に終わるだろうな」というフィーリングはいつも持っています。なにかわくわくできるような画、イメージが必要なんです。脚本を書いているときも映画を作るときも、それぞれ大変な作業なので、撮りたいイメージがあるとそれらの大変な作業を引っ張っていくエネルギーになるんです。逆に、そのイメージが浮かばないと「時間を無駄にしているんじゃないか」「もう浮かばないんじゃないだろうか」と落ち込んでしまうほど。なので僕には「このイメージを撮りたい」という強烈な欲求が必要なんです。

もともと僕は視覚的なマインドを持っていて、映画作りというのは“画を作ること”だと思うんです。映画を観ていて没入することが好きだったから、それをゴールとして他の人にも体験してもらえるような映画を作りたいと思っています」

――『へレディタリー 継承』にも『ミッドサマー』にもゴアなシーンがありますが、それを見せる・見せないの基準はどこに置いていますか。

アスター監督:「そういうものをなぜ見せるのかと言うと、キャラクターに対して大きなインパクトを与えた瞬間を理解してもらうために、観客にもそれを体験してほしいからなんです。『へレディタリー 継承』の場合は、家族の一員が暴力的な形で亡くなる。家族の死を悼むたびに、その画を思い浮かべずにはいられない。だから観客にもそれが刻まれるような形で映像にしているんです。

『ミッドサマー』の場合も、ゴアなシーンによって、ダニーにとってのすべてが変わるわけです。だからそれは、観客にとってもすべてが変わる瞬間であってほしい。シリアスな瞬間というものをなるべくクリアーに観客に体験してもらうための結果なんです。ただ、登場人物たちは自分が映画にいるとは思っていないし、観客の皆さんは映画だと思って観ているので、まったく同じ体験をさせることはできない。でもなるべく近付けた体験をしてもらいたいんです」

“ホラー”自体がキャラクターたちの中から出てこなくてはいけない

――監督の作品では、登場人物の感情の描かれ方がとてもリアルです。自分が同じ経験をしたことがなくても「こういうとき人はこうなってしまうだろう」と納得できるような。こういったリアリティをもたせる秘訣はなんでしょうか。

アスター監督:「自分の感情を映画にしているから、ということが理由の一つかもしれないけど。ホラーや他のジャンルでもそうなんですが、物語的に盛り上がるからといってキャラクターに悲劇を与えてしまうことがよく見受けられると思うんです。何かを求めている主人公がいたとして、それはなぜかといったら“10年前に息子をこういう形で亡くしたから”という設定になっている。でもそういうのは単なる“説明”に過ぎない。僕はそれがすごく嘘っぽいと思うんです。

『ミッドサマー』や『へレディタリー 継承』は究極的には“痛み”についての映画だと思うし、どちらの映画も主人公たちが実存主義的な危機に即している物語でもあって。ホラー映画の場合は、キャラクターたちの置かれた状況や経験から“ホラー”が立ち上ってくるものじゃなきゃいけない。僕は、それが重要だと思っているんです。ホラー描写をしたいがために、たまたまホラー的な状況の中にキャラクターを落とすのではなくて、“ホラー”自体がキャラクターたちの中から出てこなくてはいけないということです。そういうところからリアリズムを感じてもらえているのかもしれませんね」

ジャンル映画は監督同士のレースみたいなところがあるんです

――好きな映画や影響を受けた映画としてイングマール・ベルイマン監督作などのドラマ映画を挙げていますが、ホラー映画やジャンル映画についてはどういった想いがありますか。

アスター監督:「ホラー映画も大好きですよ! 『ローズマリーの赤ちゃん』や『シャイニング』、日本の映画だと『怪談』『藪の中の黒猫』『鬼婆』……。黒沢清を始め、好きな監督もたくさんいます。ただし、ホラーだったら“ホラーだけ”というような、ストレートなものはあまり好きじゃないんです。他のジャンルに於いてもそうですね。特にホラーに関しては、スタジオが簡単に稼げるように作る映画も多いでしょう。作り手にあまり情熱を感じないような映画は、僕は問題だと思っています。

ただ、ジャンル映画を作ることは僕はとても好きなんです。ジャンル映画には積み上げられてきた“型”のようなものがあるから、逆にそれが面白いんですよ。観客はそのルールどおりの展開を期待して観に来る、そうやって安穏として観ているから、作る側はルールをひっくり返すことができる。そこに僕はとてもわくわくします。観客が期待をしているからこそいい意味で“操る”ことができるんですね。他のジャンル映画作家も同じことを考えていると思いますよ。

あと、ジャンル映画が楽しいのは、みんな言葉にはしないけれどもジャンル映画監督同士のレースみたいなところがあるんですよ。同じツールを使いながらより面白いものが作れるだろうかという、良い意味での競争心があります。それによってお互いに更に一歩踏み出し、限界に挑戦することができるんです。レースやライバルというと敵対しているように感じられるかもしれないけど、どちらかというとフレンドリーな関係ですね。映画作家同士の対話と言ってもいいかもしれません。自覚しているにしろ無自覚にしろ、それは映画史との対話でもあると思います。それをそもそもやっていない映画作家は何をやっているんだと思いますけどね」

『ミッドサマー』

2月21日(金) TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

https://www.phantom-film.com/midsommar/

(C) 2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved.