この記事は1年以上前に掲載されたものです。

『二郎は鮨の夢を見る』を手掛けたデヴィッド・ゲルブ監督の最新作は、なんと“死者蘇生”を題材としたホラー映画『ラザロ・エフェクト』。絶叫ホラー系シーンがふんだんに盛り込まれた怖すぎる予告編が話題となったが、実際のところは、医療の発展によって科学的な死者蘇生が可能になった場合に起こりうる恐怖、というかなり現実的なテーマによって描かれた作品となっている。

今作の公開を記念して、去る6/2にニコニコ生放送特番が放送。超常現象研究家で、雑誌『ムー』顧問の南山宏さん、人気サイト『TOCANA』編集長の角由紀子さん、『ムー』の編集長・三上丈晴さんが登壇し、司会の松嶋初音さんとともに、禁断の“死後蘇生”にまつわるトークを繰り広げた。

三上さんは映画『ラザロ・エフェクト』で蘇生実験に使われた犬が蘇生後に凶暴な性格へと変わってしまうシーンに絡め、「2004年のイスラエルの動物園で、胃腸の病気で臨死した猿が蘇生したのち、二足歩行を始めた」という驚きの逸話を紹介。一方、人間の場合はというと、「死後蘇生後に超能力を授かった例がある。記憶障害が起こった代わりに霊視ができるようになった人もいる」という。

そういった特殊な力を持った人に「死にかけた体験があるか」と問うと、かなりの確率で「ある」と答えるそうで、火事場の馬鹿力という言葉があるように「人の特殊な能力は臨死体験という極限状態に引き起こされるのでは」と語った。映画内でも強引に死後蘇生された主人公が人の思考を読むなどの驚異的な力を発揮するシーンがあり、今作が実際のエピソードに基づくリアルな設定を持った作品であることを示している。

人と死――死なない人、生き返るのが怖い人

「死というのは意外とコントロールできるのでは」と言うのは角さん。かつて日本陸軍の軍人である舩坂弘さんは、戦争中に軍医にも見放されるほどの傷を受けながら、すぐに歩き出せるほど回復。それからふたたび戦場へ赴き、幾度と無く命の危機に晒されるもゾンビのように蘇った。角さんは「本人のバイタリティもあるだろうけど、周囲の日本兵たちの思いが反映されているのでは」と、人間の想いが死をコントロールできる例として紹介。ちなみに、東京・渋谷に今もある大盛堂書店は、舩坂弘さんが戦後に開いた店だそう。

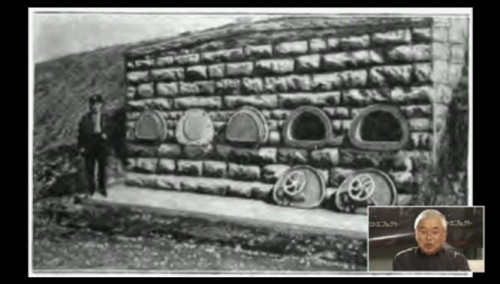

また、南山さんは人と“死”について、「エドガー・アラン・ポーが名作『早すぎた埋葬』を書いた19世紀、貴族階級の人々が死後埋葬されたのちに生き返ってしまうことを恐れていた」と語る。かのジョージ・ワシントンすら、「死後2日は埋葬をしないでくれ」と言ったほど、現実にタフェフォビア(埋葬恐怖症)というのがあったのだという。また、19世紀ごろ一部地域にあった火葬場では、万が一死者が火葬中に蘇生した場合に、内側から開けられるようドアのハンドルがついていたといい、その写真が公開された。

なにを“死”と定義するのか

埋葬を恐れる人々がかつていたことが示すように、何をもって“死んだ(=生き返らない状態)”と判断するのかは非常に難しいところだ。

三上さんは「“死”の定義、“生”の定義に明確な答えが出ていない」と強く語る。さらに「今は脳で考えてることをデータ化し、コピーもできる。つまりは、人の記憶を全然別の人間にペーストすることもできる。“生=記憶”と定義するなら、今は“生”をコピーすることが可能ということになってしまう」とも。また、角さんも「死んだマウスの足を免疫問題を起こすことなく生きたマウスに移植することが技術的に可能になっている。そういった技術が発達したときに、生き方というものが何通りも存在する世界になる」と語った。

科学が進歩するにつれ、“生”の可能性が広がっていくとともに、“死”というものが曖昧になっていく。そんな怖さを感じるトークとなった。

映画本編の感想を問われると、南山さんは「SFというものをいろいろ見てきたけど、SFホラー映画のベスト10に入る。ツッコミどころはいろいろあるんだけどね」とニヤリ。角さんも「ホラー映画大好きだけど、今年観たなかでは3本の指に入る面白さ」と称賛。三上さんは、「視点が面白い。これは大ヒットして続編ができる予感がする!」と太鼓判を押した。

映画『ラザロ・エフェクト』は6/11公開だが、上映劇場では、現在『ラザロ・エフェクト』と『ムー』がコラボしたフリーペーパーを配布中だ。また、6/9発売の『ムー』最新号では南山さんが書いた死者蘇生にまつわる特集記事を15ページにわたって掲載しているとのこと。こちらもどうぞお見逃しなく。

関連記事:【コラボ】ほんとにあった禁断の“死者蘇生”! 映画『ラザロ・エフェクト』をフィーチャーした『ムー』特別号発行