この記事は1年以上前に掲載されたものです。

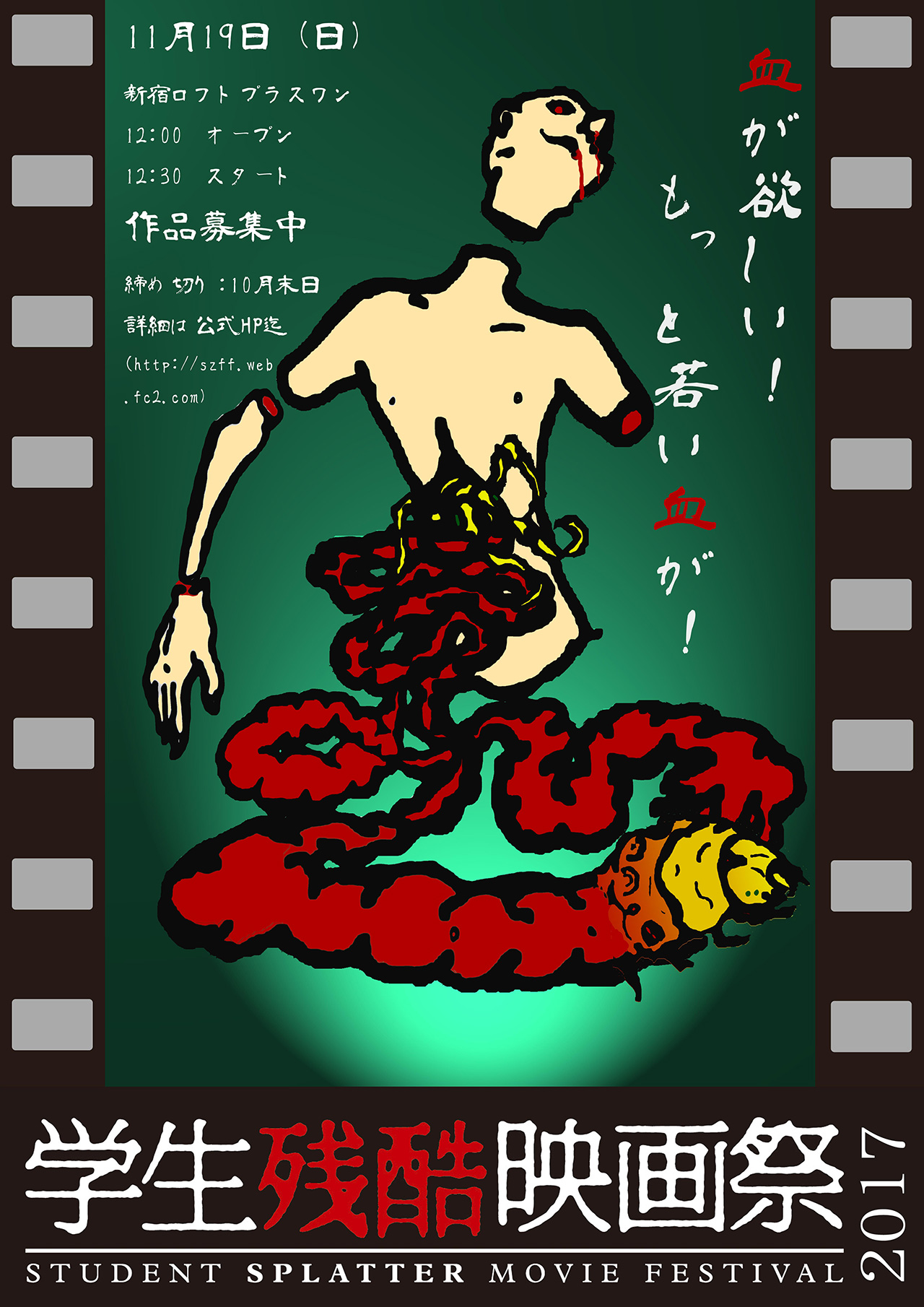

学生が制作したスプラッター作品に限定して作品を募集し、上映・表彰する『学生残酷映画祭』が今年も新宿ロフトプラスワンで11/19に開催された。

映画に造詣の深い豪華なゲスト審査員を招き、出品した学生らを前に映画愛にあふれる講評とアドバイスを行うのもこの映画祭の見どころ。今年は、『リング』の脚本を手掛け、来年には監督作品『霊的ボリシェヴィキ』の公開を控える高橋洋監督、作家や映画評論家・映画監督など多彩な肩書を持つ平山夢明氏、『アブダクティ』などのスリラーからコメディ映画、『HiGH&LOW THE RED RAIN』まで幅広く手掛ける山口雄大監督、サイコホラー漫画『ミスミソウ』が来年実写映画化される漫画家・押切蓮介氏が審査員を務めた。

グランプリ該当なし! しかし……

今年のノミネート作品は5作品。その内3作品が“シモ”にまつわる題材であるという異例のラインナップとなった。審査員の押切氏は「実は下品な作品が苦手」とやや辟易気味。審査は難航し、グランプリは該当なしという結果に。だが、その中でも3つの賞を受賞した作品が、カシマタイセイ監督による『目には目を。尿には尿を。』。生まれながらの病気でおしっこを我慢できない主人公が、いじめっ子におしっこで復讐を企てるリベンジ・スプラッターだ。

4分というごく短い作品であるだけに描ききれていない部分もあったものの、高橋監督は「画面の構成力はある。“おお!”と思わせるシーンもあった」と高く評価。「みんな板付きのシーンを撮りがちだが、実はそこにいたるまでに見せ方のポイントがある」と、更に印象的になる撮影方法の具体的なアドバイスも飛び出した。今作のカシマタイセイ監督は「実はおしっこの水圧でウォータージェットのようにいじめっ子を斬るシーンを入れたかったが、トラブルで撮影ができなかった」と告白。審査員は「そのシーンは絶対に実現させるべきだった、そのシーンがあればグランプリを贈れた」とし、今作が準グランプリという結果となった。また、観客からの投票による観客賞と、『HIGH-BURN VIDEO』賞を受賞した。

毎回、審査員によってその場で独自の賞をつくることもあるこの映画祭。今回は満場一致のグランプリが現れなかったことで、特別に努力賞と主演女優賞が設けられた。

努力賞は、島直哉監督の40分にもわたる大作『下痢人間』。大腸菌を喰らう“下痢人間”という怪物の恐怖を描いた物語だ。高橋監督は「80年代の日本の怪奇映画を見ている感じがする。大腸菌人間という新しいネタを、昔ながらのフォーマットで描きたかったのでは」と分析。似た過去の作品として『怪奇大作戦』の「光る通り魔」というエピソードをあげ、もっと短い時間で描ききれる題材であると指摘した。山口監督が「下痢人間が怪物になる過程を描いてほしかった」と要望をあげると、島直哉監督は「やりたかったが表現が難しくできなかった」と吐露。山口監督は「映画を撮るとき、最初に撮る予定だったものは作品の根幹。絶対に撮るべき!」と背中を押した。

主演女優賞は、櫻木流佳監督による『偽影』。自分を性的な目で見る男たちに嫌悪を抱く女性が、ナンパ男や恋人を殺害するようになっていく様を描く。高橋監督は今作が11分の短い作品であることから、「短編では段階を追ってストーリーを描くより、いきなり本質を描いてしまっていい」とアドバイス。類似する題材の作品としてアベル・フェラーラの『天使の復讐』をあげた。作品自体は手放しの評価とはならなかったものの、今作の主演女優が「審査員全員の心に残った存在感だった」とし、主演女優賞が贈られた。

このほか、昨年『HIGH-BURN VIDEO』賞を受賞した篠原三太朗監督による『ソムリエ』、片倉康輔監督による『Neo Kesshitai』が上映された。

“残酷とはなんなのか”を突き詰めるべき

全体の総評として、平山氏は「学生残酷映画祭という名前をきちんと意識して、“残酷とはなんなのか”を突き詰めていくべき。安易に奇妙なものを出しておしまい、ではいけない。安易に作品が作れる時代だから、安易に作って安易に垂れ流す、では創作ではない」と釘を打った。

また、山口監督からは「商業作品とは違って自主制作には表現の縛りがない。スタッフに無理させて嫌われても、やりたいと思ったことをやり遂げれば、観客にもそれが伝わると思う」と、数々の商業映画を手掛けてきた監督ならではの立場からアドバイスした。

高橋監督は映画祭のタイトルに対し「スプラッターと残酷は意味が異なる」と指摘しつつ、「人は何に残酷を感じるかを勉強してほしい」とし、参考にすべき作品として80年代の残酷映画『マニアック』、戯曲集の『グラン=ギニョル傑作選』、谷崎潤一郎の戯曲『恐怖時代』をあげた。

押切氏は、「第一回目グランプリの内藤瑛亮監督が僕の原作の実写映画『ミスミソウ』を撮ってくれた。いつかここにいる監督たちが僕の原作を映画化してほしい。がんばって!」と、若い映画製作者たちに温かいエールを贈った。

今年のノミネート作品は、「荒削りでも撮りたいものをとにかく撮る」というパワーが少なかったことが低評価となってしまったようだ。来年も開催されるであろう『学生残酷映画祭』、がむしゃらに“残酷映画”道を突っ走る作品が観られることを期待したい。応募資格のある学生たちはぜひチャレンジを!